剥离海岸-恰那卡拉工人住宅

毕业设计,完成于2023年初夏,也是在B&T小组的第二个设计题目。目前名叫coastline stranded, 或者inhabiting the un-purposed,可能还会改。题目只要求场地在伊斯坦布尔(然而我还是选在了恰那卡拉),其余全部自由发挥,所以我就从海岸线和码头工人开始了。这个短序没法将整个叙事讲清楚,大概就是从非权力的角度理解城市(比如,建筑作为规划的结果,而规划是权力的结果,服务权力的例子数不胜数),加上一些设计逻辑上的试验。

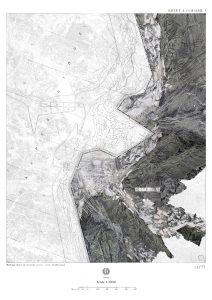

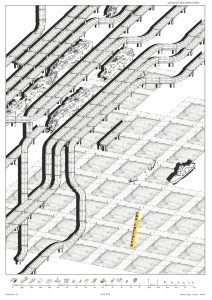

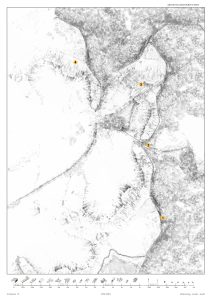

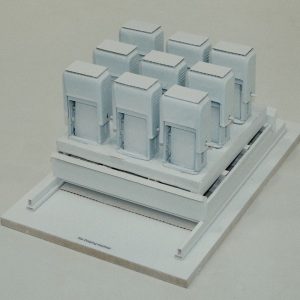

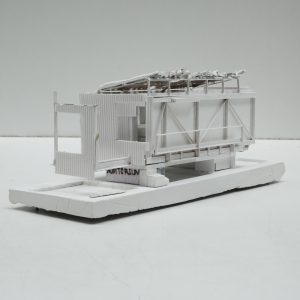

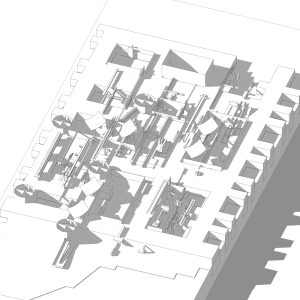

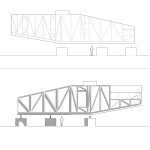

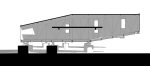

土耳其,Çanakkale,在这座去年建成的1915大桥附近有一处临时场地,作为桥梁巨型构件的浇筑地点(因为它们过于巨大从而无法在工厂生产并运输,所以在海峡旁边开辟一块填埋地,用驳船短程运至施工场地)。当桥梁完成之后,这片‘领地’则失去了其目的,但他周边的水泥厂,驳船厂和码头却仍然在运作。这处‘领地’作为权力置入的结果,再其撤出之后没有迎来与之相衬的居民,也没有机会再次成为城市的一部分。事实上,这处地点作为一个极端的例子,伴随着诸如罗马斐理斯水道上的居民住所,狄奥多西城墙外的公墓与菜园,宣告着在伊斯坦布尔城中不断发生的‘隐形’过程:权力的置入与消弭不断制造着领地,而居住则旨在在重新认领这些领地。

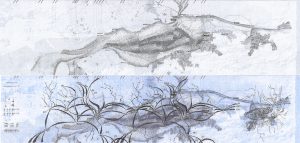

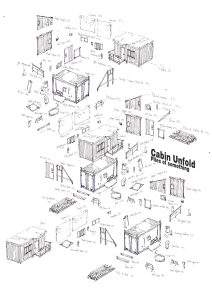

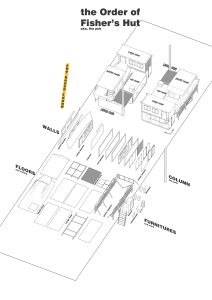

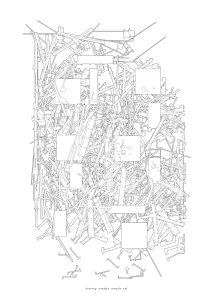

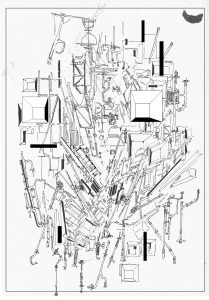

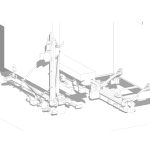

博斯普鲁斯海峡北端,距离伊斯坦布尔中心28公里,黑海入海口处的渔村:Rumelifeneri。这里没有建筑师,也没有工厂。渔民们为自己建造的房屋‘出人意料’地使用着合理又实用的材料。卡车车厢,小艇夹板,集装箱外壳,船帆,渔网,摩托车,舢板,自行车,榨油机,天线……它们足够坚固耐用,触手可得,并且与坐在图室里面的建筑师所定义的‘柱式’们并无二致。而我则装模作样地对这些渔民小屋进行了‘原始棚屋’式的解构,(我不太喜欢解构这词儿,听起来像无缘无故蹦出来的,但是我也想不出更好的描述了)最主要的是,它们有一种刻意地挪用的和非权力的色彩。

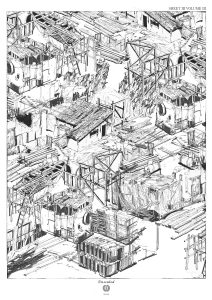

工人住宅已经存在几百年了,以至于现在提到工人住宅,人们总是想到阳光明媚,整齐干净的道路,生机盎然的绿地,清澈透亮的玻璃窗,还要有漂亮体面的鸟瞰图。规划的生产线像饼干模具一样切开土地,居住的英雄式宣言早已被喊出,人们为此感到开心,因为领地带来了安全的空间;但同时也感到失望,因为居住未曾体面。成千上万的我用笔尺畅想楼阁,在八寸小盒里琢磨出一套又一套秩序。用讲台和话筒广播给全世界,图书馆里塞满了我们傲慢的图纸和文字。我在伊斯坦布尔的两周去过了三处(半)码头造船厂区域,所见光景无需多言,人们同样在这里生活工作,这里并不位于城市边缘,但却位于领地的边缘(我同样不喜欢边缘,以及边缘化这词。试图定义边缘化本身就有践行偏见之嫌,特别是用它来丈量人的时候,这是一个危险的工具)。权力为码头带来力量,带来成吨的货物,成堆的清单,但不包括容身之所;正如小渔村的反面,没人为他们带来成吨的渔获,体面的住宅,但他们为自己建造了屋脊。

‘无建筑师’的秩序早就不是什么新鲜事,这是一种理想式的自我批判,在现实中往往沦为对材料本身的扭曲,或者某种停留在口头的批判,并暂且冠以‘乡土’或‘自然’的名号。试想从任何一面墙开始搭房子,我们且不知道它是什么形式、尺寸、材料,便急忙开始了我们称之为‘设计’的过程,而仅仅在那之后,才开始思考要如何按照自己的意愿搭材料。在这个意义上,无论是使用全新的材料,或者什么从各处搜罗来的‘低成本’‘回收’的材料,二者之间并无差别,都是从上至下的,被权力制约的,在整个城市史中循环往复的,生产秩序的过程,且后者已俨然成为了某种风尚。

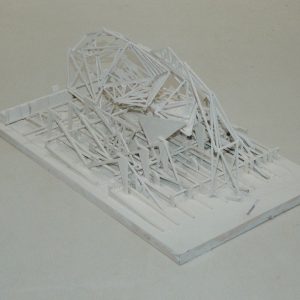

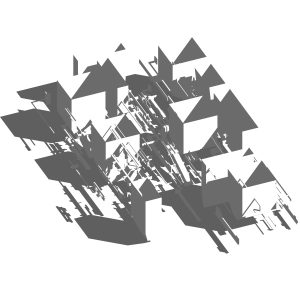

因此,我试图从对渔村棚屋的分析开始,展示一个让居住成为体面的图景,但并非从权力的角度出发。在这个过程中,各种各样的问题出现了,按理来讲,正确的答案并不存在,在这一条思路上没人需要建筑师做什么。我们无法脱离自身观察,(这也是我不喜欢‘边缘化’的原因)建筑师也就永远是多多少少扮演了权力,任何研究都是偏见,任何辩论都有立场。因此,我选择借助某种‘转写’的步骤,将我的主观意愿从设计推导中剥离,在这个极端化的例子里,我借用的是一个在一定程度上随机化的循环语言,通过创造一个由十个空间原型组成的‘符号版’来提示设计推导。是的,这仍然是一个‘设计’,毕竟我不能给导师交白卷然后要毕业证,直到最后,我仍然没有信心能够跳出我所试图批判的‘权力’。所以,既然无法真正解决问题,那就将现状呈现出来,让更多的人能看到,当然也要让批判的对象看到。这也许是最后一个学生作业,但我获得的不是奖章,结局,或是一劳永逸的门票,而是更多的疑问。

the End